El Observatorio Crítico de la Realidad Educativa (OCRE) y la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) organizan el IV Congreso de Expertos Docentes para un Análisis Crítico de la Educación (https://ivcongreso.asociacionocre.org), junto con la colaboración de la Universidad de Sevilla. Esta edición que se celebrará en el IES Martínez Montañés del barrio de Nervión en Sevilla el viernes, 24 y sábado, 25 de octubre. Este encuentro, de alcance nacional, servirá para analizar la situación de la enseñanza en nuestro país y las posiciones que diversos académicos y docentes sostienen para mejorar la actual crisis educativa.

Este IV Congreso, aunque estamos seguros que surgirán muchos temas clave interconectados, girará en torno a cuatros grandes cuestiones que las hemos querido reflejar en el propio título del congreso:

“¿Cuáles son los retos de la escuela del s.XXI?

La recuperación de la educación como ascensor social”

Y los títulos de las tres mesas de debate que tendremos:

“¿Cuáles son las prioridades en los primeros años de escolarización?”

“¿Para qué la escuela? Una mirada desde la Filosofía y la Cultura Clásica”

La evaluación a debate: ¿qué, cómo y para qué evaluar?”

En esta segunda parte del artículo, dividido en dos partes (cuya primera parte pueden encontrar aquí: 1ª parte: Los participantes del IV Congreso de Expertos Docentes de Sevilla nos dan su opinión sobre el título del mismo), les traemos a continuación, como aperitivo de nuestro IV Congreso, las opiniones de todos los participantes del congreso con respecto al título de cada una de las tres mesas de debate. Para no exceder más la extensión de este artículo, pueden encontrar los currículums detallados de cada uno de ellos en la web del congreso.

En primer lugar, según el título de la primera mesa de debate, nos dan su opinión Belinda Haro, Ramón Rodríguez, Andrés Rivera y Bianca Thoilliez:

“¿Cuáles son las prioridades en los primeros años de escolarización?”

Belinda Haro. Maestra de Audición y Lenguaje en Andalucía, con experiencia en tutoría de un aula específica para alumnado con TEA y en un puesto específico destinado a la atención de alumnado con TEL, actualmente TDL.

En los primeros años de escolarización se juega mucho más que contenidos o habilidades académicas iniciales. Se juega la construcción de la relación del niño con el saber, consigo mismo y con los otros.

Por eso, la prioridad debe ser clara: crear vínculos sólidos, entornos seguros y experiencias de aprendizaje que partan de la curiosidad y la emoción, no de la imposición o la prisa.

No es prioritario adelantar aprendizajes, sino construir bases sólidas emocionales, cognitivas y sociales que permitan a cada niño desplegar su potencial.

El juego, la experimentación, el lenguaje, el cuerpo y el descubrimiento del mundo deben ser los pilares de estos primeros años, pero siempre bajo la guía de docentes que comprenden que educar no es improvisar: es construir trayectorias de sentido y posibilidades. Y no es «descubrir tampoco», es guiar, modelar y para llevar a nuestro alumnado a la consecución de los aprendizajes, por ejemplo, los niños en esas primeras etapas no descubren las letras… el maestro se las enseña de forma clara, directa y explícita.

Además, estos primeros años son fundamentales para detectar de forma temprana necesidades específicas y ofrecer acompañamientos reales, sin etiquetas limitantes, desde una mirada de confianza en la plasticidad y el crecimiento de cada alumno. Es el momento, de poner en práctica una educación que dé un giro en pro de la prevención y establezca pautas sólidas a desarrollar en los centros educativos tanto para detectar al alumnado en riesgo como para potenciar, estimular y prevenir en aquellos aspectos que son fundamentales para el desarrollo de aprendizajes posteriores.

No se trata de convertir las aulas en un “todo vale” ni en un parque de diversiones.

Se trata de formar seres humanos plenos, curiosos, resilientes y confiados en su capacidad de aprender y transformar.

Cuando priorizamos el vínculo educativo auténtico, el desarrollo integral y el conocimiento profundo, sembramos las raíces de una educación que de verdad puede cambiar vidas.

Y en estos tiempos inciertos, sembrar raíces sólidas y sembrar estrellas es más urgente que nunca.

Ramón Rodríguez Galán. Tutor de Educación Primaria en Sevilla. Formador de docentes en campos como las metodologías activas, la tecnología educativa y el uso seguro y responsable de internet y RRSS.

De nuevo podríamos hablar de tantos puntos… Pero creo que algo básico es dotar a nuestro alumnado, desde pequeños, de destrezas y competencias que les permitan ser autónomos e independientes, cada curso en la medida justa, por supuesto. Pero que, poco a poco, aprendan desde pequeños a valerse por sí mismos en diferentes ámbitos de su vida es algo que agradecerán el resto de su vida. Lo que es totalmente compatible con la necesidad de que tengan siempre cerca a sus adultos responsables, dispuestos a guiarlos por el camino, a tenderles una mano y ayudarles siempre que nos necesiten. Creo que una cosa y la otra van de la mano. Y cada niño y cada niña deben tener la oportunidad de hacer su propio camino en la vida.

Andrés Rivera. Maestro de primaria desde 1998 en la Comunidad Valenciana y monitor de natación por la Real Federación de Natación desde 1995.

Hay un aspecto actitudinal fundamental:

Introducir la noción del papel posibilitador que la escuela tiene para ellos, un lugar en el que todos coincidimos para enriquecernos a través del conocimiento.

Esto a la vez que se desarrolla la idea de una convivencia orientada hacia el fin anterior.

Bianca Thoilliez. Profesora Titular de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid.

Alfabetización, alfabetización y más alfabetización. Además, es fundamental informar insistentemente a las familias sobre la importancia de mantener a sus hijos lo más alejados y por el máximo tiempo posible de las pantallas de móviles y tabletas. Y, por esto mismo, es clave que en las escuelas asumamos educar en el desarrollo de la atención, la capacidad de espera y la paciencia y la persistencia.

En segundo lugar, según el título de la segunda mesa de debate, nos dan su opinión David Cerdá, Ramón Espejo (que sustituirá a David Cerdá), Carlos Javier González, Emilio Canales y Olga García:

“¿Para qué la escuela? Una mirada desde la Filosofía y la Cultura Clásica”

David Cerdá. Economista, doctor en filosofía y profesional de la gestión empresarial, la educación, la comunicación y la ética.

El ideal clásico de la paideia es más perentorio que nunca, ahora que la educación se ha degradado con las utilitaristas y erróneas metas de la digitalización y la empleabilidad. El gran valor de los clásicos y la filosofía es su inobsolescencia y, en nuestros tiempos, su acceso universal y virtualmente gratuito que, para alcanzar a la mayoría, no obstante, hacen falta profesores y un espacio pedagógico libre de imposturas.

Ramón Espejo. Catedrático de Literatura Norteamericana en la U. de Sevilla, investigador especializado en teatro norteamericano.

Porque sin ella volvemos a la Edad Media, con lo que supone de confinar a la inmensa mayoría de la población a la pobreza y a la ignorancia y consagrar a una élite dominante. El proyecto de escuela ilustrada es incompatible con la escuela vivencial, perroflaútica a la que el neoliberalismo y los mercados nos quieren llevar y que cercena el futuro de nuestros jóvenes.

Carlos Javier González Serrano. Profesor de Filosofía y Psicología y orientador de Bachillerato en Madrid.

La escuela debe ser casa de preguntas, no sólo de respuestas. De contra-tiempos y des-acatamientos, y no de afirmación de la univocidad. El auténtico progreso no se construye en exclusiva a través de la empleabilidad, sino por la valentía de estar a la altura de hacernos las preguntas adecuadas en el aula. Con y entre nuestros estudiantes. La escuela es y ha de ser, ante todo, el espacio del contra-tiempo, de la rebelión contra la inmediatez

Emilio Canales. Profesor de secundaria de latín y griego en Granada, doctor en Filología Clásica.

La escuela ha de servir para ofrecer igualdad de oportunidades e impedir desequilibrios que, sin duda, abocan a los individuos a la marginalidad, pero también -lo que no es menos relevante- para favorecer el descubrimiento de mundos a los que sería difícil o imposible acceder desde otros ámbitos, como es el caso de la Filosofía, el Latín o el Griego. Desde el campo de la educación se debería favorecer el conocimiento crítico de la realidad, que el sistema educativo limita año tras año, centrando la formación académica en saberes supuestamente prácticos o «válidos para la vida».

Olga García. Profesora de Filosofía de Enseñanza Secundaria en Toledo y codirectora de la Colección de Educación de Akal.

La relación entre la educación y el ejercicio de la ciudadanía o el desempeño de la capacidad política es constante en la Filosofía Antigua y en la cultura clásica en general. La República, el Protágoras y Las Leyes de Platón, la Política y La Constitución de los Atenienses, de Aristóteles, son obras paradigmáticas en el sentido de intentar discernir si es necesaria una formación específicamente política de los ciudadanos (en los asuntos de la polis) o si cualquiera está capacitado para gobernar. ¿En qué consistiría esa capacitación de necesitarse? ¿Es la propia racionalidad la que habilita para la participación en el Ágora? ¿Es necesario educar y en qué a la ciudadanía? ¿Qué tipo de ciudadano forma la escuela? Sería deseable, y queda apuntado, que fuera uno capacitado para la parresía, para la crítica a las instituciones de las que él mismo participa. Sócrates es un ejemplo paradigmático que es extrapolable al debate actual.

Y, por último, según el título de la tercera mesa de debate, nos dan su opinión Antonio Iván Rodríguez, Elena González, Javier Mestre y Silvia Toscano:

La evaluación a debate: ¿qué, cómo y para qué evaluar?”

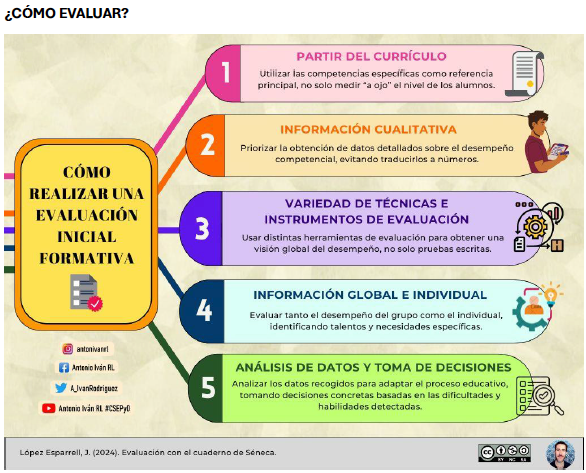

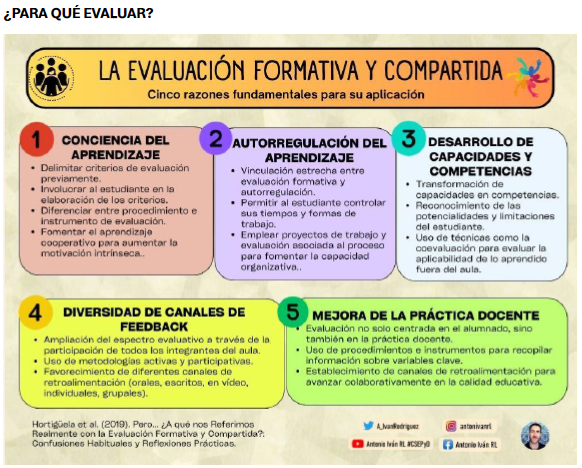

Antonio Iván Rodríguez López. Maestro de Educación Primaria en Granada, especialidad de Educación Física.

Lo primero de todo, es crucial saber que calificar y evaluar no es lo mismo. Partiendo de esta premisa, podemos decir que todo lo calificable deber ser evaluado, pero no todo lo evaluado deber ser calificado. La evaluación es uno de los pilares más importantes del sistema educativo y, a la vez, uno de los más complejos de aterrizar en el aula. Está presente en el marco legislativo del sistema educativo español, donde se especifica su finalidad y los diferentes elementos que la componen, entre los que destacan los criterios de evaluación y las competencias específicas. La evaluación, por lo tanto, es un proceso – e incluso una metodología por el valor tan importante que tiene – que consiste principalmente en recoger información, analizarla y, por último, emitir juicios de valor y/o tomar decisiones. Para ello, se debe proporcionar al alumnado las oportunidades de mejora oportunas, un feedback efectivo y de calidad dirigido a la tarea, así como implicarlo en procesos de autoevaluación y coevaluación.

Una de las principales quejas del profesorado a la hora de llevar a cabo procesos de evaluación formativa y compartida es la falta de tiempo. El alumnado, en este caso, también presenta resistencia, destacando la baja predisposición para asumir responsabilidades.

Las dos siguientes infografías resumen el cómo y el para qué evaluar:

Elena González Párraga. Licenciada en Historia por la Universidad de Granada, graduada en Historia del Arte por la UNED y profesora en la educación pública andaluza.

La evaluación es una de las labores más importantes, y a la vez más difíciles, del docente. Para que la escuela siga siendo un ascensor social, es imprescindible comprobar que cada alumno/a ha adquirido los conocimientos y destrezas que necesitará, no solo en etapas venideras, sino en la adultez. Para ello se debería diseñar una evaluación que ante todo sea objetiva, y tan clara y transparente como sea posible. Una evaluación con criterios que sean concretos y que huyan de la ambigüedad que caracterizan a los de la actual ley. Y, por supuesto, una evaluación que no se limite meramente a las pruebas escritas, sino que englobe distintas tareas realizadas en el aula o fuera de ella, y vaya siempre acompañada de una retroalimentación donde se informe al alumno/a o a su familia en qué se puede mejorar.

Javier Mestre. Catedrático de enseñanza secundaria, especialidad en lengua castellana y literatura, en Ávila.

Entiendo que nos referimos preferentemente a la evaluación de nuestros estudiantes; la evaluación del trabajo docente y del sistema educativo es harina de otro costal.

La evaluación debe ser, ante todo, lo más objetiva que se pueda. Debe poder ser contrastable y revisable por terceras personas cualificadas, no debe quedarse en la subjetividad del docente que evalúa. Debe ofrecer seguridad jurídica a los estudiantes de cualquier nivel. ¿Qué se puede evaluar que cumpla con esta exigencia elemental del proceso? Obviamente: los conocimientos.

Se evalúa porque creemos en las acreditaciones que ofrece la escuela pública. Un título debería ser una garantía de haber alcanzado un determinado nivel de formación intelectual. Son cosas de un sentido común que está siendo atacado por tierra, mar y aire, tanto desde la derecha ultraliberal como desde una izquierda desnortada que no ha entendido nada y que despertará cuando ya sea demasiado tarde.

¿Qué se evalúa? Lo que se ha aprendido. El conocimiento y las destrezas adquiridas. El concepto de competencia es derivado de los de conocimiento (de las distintas disciplinas ilustradas) y destreza (de las disciplinas de carácter más artístico, manual o relacionadas con la actividad física). Es de todo punto absurdo enseñar y evaluar por “competencias” si entendemos que el conocimiento, los contenidos, son la piedra angular del sistema y de los procesos de enseñanza-aprendizaje… Solo tiene sentido si precisamente se quiere vaciar de contenidos, de conocimiento, la educación y, así, convertir la escuela en otra cosa más parecida a una guardería, un cuartel o un campamento.

¿Cómo se evalúa? Con pruebas objetivas cuya corrección sea reclamable y, por tanto, revisable por otros docentes. Se han de evaluar el esfuerzo y la actitud en los procesos educativos concomitantes a la enseñanza en primaria y, quizás, al principio de la secundaria. Pero la maduración en el proceso debe dirigirnos siempre hacia las pruebas objetivas que concluyen con la expedición de un título que debe ser verdaderamente valioso.

¿Para qué se evalúa? En primer lugar, para garantizar precisamente que los egresados y egresadas de la enseñanza pública son verdaderamente competentes y tienen un nivel suficiente de formación ilustrada como para responder correctamente ante determinadas tareas y responsabilidades y como para ser ciudadanos y ciudadanas capaces de decidir de manera informada y formar su propio criterio en libertad.

En segundo lugar, la evaluación y los subsiguientes premios (la promoción y la titulación) constituyen el estímulo más poderoso para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes… ¡estudien!

Silvia Toscano. Profesora de Economía desde el año 2000 y actualmente vicedirectora en el IES Martínez Montañés desde 2023.

La mesa trata sobre las tres preguntas claves de la evaluación, qué evaluar, cómo evaluar y para qué evaluar. Y siempre las planteamos en este orden. Pero mis años de experiencia me han enseñado que el para qué es el punto de partida desde el que me planteo la evaluación tanto de los alumnos como de mi propio trabajo.

Desde 2018, soy profesora del Programa del Diploma del BI en el IES Martínez Montañés, lo que me ha permitido conocer no sólo una metodología sino también una forma de evaluar diferente. Y es que para el BI todo nuestro trabajo como docente gira en torno a que el alumnado desarrolle habilidades como la autogestión, el pensamiento crítico o la mentalidad abierta, habilidades le serán útiles a lo largo de su vida. Este es el para qué. Mi punto de partida y que me sirve para definir cómo evaluar o qué instrumentos de evaluación utilizar y qué evaluar. Esto ha supuesto un cambio significativo en mi forma de planificar la evaluación de mi alumnado.

Evidentemente este cambio en la evaluación supone también un cambio en el método de estudio del alumnado. Y esto no es nada fácil. Explicar a un alumno un error que no ha sabido justificar adecuadamente un argumento para que pueda mejorar la forma de hacerlo. Que un alumno entienda porque la justificación que ha dado no es válida o no está bien explicada, es muy complicado. Pero lo cierto es que, al final de los dos años que dura el programa, el alumno termina no solo aprendiendo a hacerlo sino prefiriendo este tipo de evaluación al que se le aplica en el Bachillerato Nacional.

Trasladando esta experiencia al modelo de competencia claves actual, la LOMLOE, la evaluación de las mismas en todos los cursos y en todas las asignaturas, facilita la evaluación del alumnado si, como docentes, aceptamos el cambio que supone en nuestra forma de trabajo y, contamos con el apoyo institucional necesario.

Desde la Asociación OCRE les invitamos a que se inscriban, que nos acompañen y que participen también los días 24 y 25 de octubre en Sevilla en nuestro IV Congreso, porque habrá mucho más: Congreso Ocre