Paco Benítez, 12 de octubre de 2025

Doctor en Ciencias de la Educación por la Universitat de les Illes Balears (UIB) y Licenciado en Educación Física por el INEFC de Barcelona, Miguel Ángel Tirado ejerce actualmente de inspector de educación en Baleares, aunque sigue impartiendo clase como profesor asociado en el Máster de Formación del Profesorado de la UIB. Recientemente, ha formado parte del grupo de expertos que ha elaborado el informe «Análisis y propuestas para la mejora del sistema educativo y los currículos de educación infantil, educación primaria, ESO y bachillerato en las Illes Balears».

Ha ejercido como director y jefe de estudios del IES Santa Margalida, así como de docente en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. También imparte formación continua al profesorado en los ámbitos de la programación, la evaluación, la lectura, la escritura y la función directiva.

Es autor del libro Escuelas que enseñan: el conocimiento sí importa. Entre sus publicaciones más recientes destacan los artículos: «Decodificando el Diseño Universal para el Aprendizaje: ¿qué evidencia empírica lo respalda?» (2023), «¿Y si las competencias digitales se aprendieran con la pantalla apagada?» (2024) y «Dime cómo lees y te diré cuánto aprendes: ¿qué nos aporta la investigación a la enseñanza de la lectura?» (2024).

¿Qué te movió a convertirte en inspector de educación? ¿Y a formar parte de la Asociación OCRE?

Accedí a la inspección educativa tras once años formando parte de equipos directivos en un instituto público. Pensé que era el paso natural para seguir ayudando a los centros desde una perspectiva más amplia sobre el sistema. Mi motivación siempre ha sido la misma: contribuir a mejorar la educación y garantizar que cada alumno tenga las mismas oportunidades, sin importar su origen.

Conocí la Asociación OCRE a través de un vídeo de su primer congreso y me identifiqué de inmediato con su defensa de una educación de calidad, equitativa y exigente. Encontrar un grupo de docentes comprometidos con esos valores me reconfortó, y me uní convencido de que las mejoras que necesitamos se construyen también desde el trabajo colectivo.

En tu opinión, ¿cuál es la función principal de la escuela? ¿Tiene la escuela actual algunas funciones que sería mejor desechar?

La función principal de la escuela es transmitir el legado cultural común, asegurando que todos los alumnos, con independencia de su contexto social, adquieran las herramientas intelectuales y éticas que les permitan pensar por sí mismos. En palabras de Gregorio Luri: “Si un niño rico encuentra al llegar a la escuela cerradas las puertas del conocimiento, tiene otros lugares a los que acudir. El pobre, no.”

Algunas funciones actuales, como intentar suplir todas las carencias sociales o familiares, sobrecargan un sistema educativo y unos docentes al que se les exige solucionar lo que la sociedad y la política no logran encauzar. Al pretender hacerlo todo, la escuela corre el riesgo de no cumplir adecuadamente su labor fundamental, que es precisamente la que garantiza la equidad a largo plazo: la transmisión del conocimiento y la formación del pensamiento crítico. Delimitar las funciones de la escuela no implica desentenderse del alumno, sino aclarar responsabilidades. En otras palabras, la escuela debe colaborar con otras instituciones, no reemplazarlas. La solución, por tanto, no es la indiferencia, sino la cooperación.

¿Qué características tienen las escuelas e institutos de tu zona que tienen buenos resultados? ¿Y las que tienen malos resultados?

La pregunta me parece muy interesante, y ojalá pudiera dar una respuesta basada plenamente en la evidencia y no solo en percepciones o deseos. Lo que sí puedo destacar son algunas acciones que han funcionado en los centros en los que trabajo. Y lo sé, no solo por los resultados de las pruebas diagnósticas anuales, sino también gracias a las evaluaciones de centro en lectura —entre otras— que realizamos para valorar los progresos del alumnado, identificar tendencias y analizar el impacto de las innovaciones que introducimos.

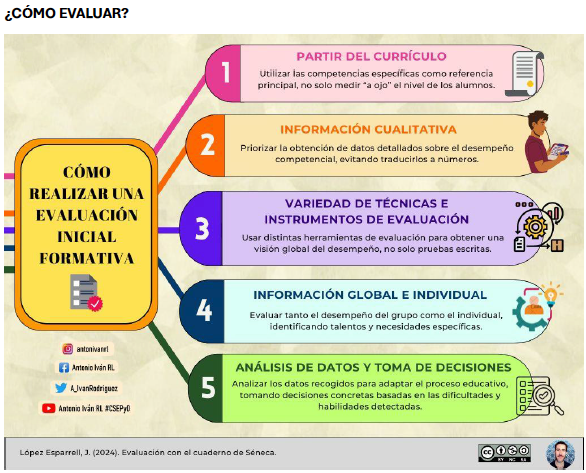

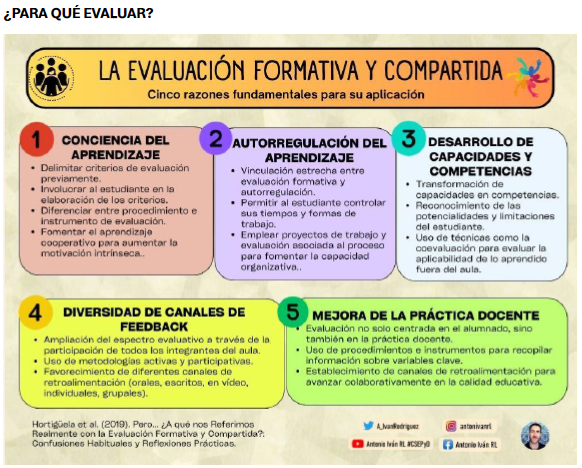

Además de estas evaluaciones generales, procuramos estructurar los contenidos de forma clara y progresiva, mediante programaciones funcionales y prácticas. Damos especial relevancia al aprendizaje inicial de la lectura y la escritura, e integramos ambas en todas las áreas como herramientas fundamentales para adquirir los conocimientos específicos de cada materia. Por último, consideramos esencial evaluar con un propósito formativo, pero, sobre todo, mantener un seguimiento cercano del alumnado y ofrecer una respuesta inmediata ante las dificultades que detectamos.

En tu opinión, ¿qué explicación tiene que en las facultades de pedagogía actualmente se expliquen a los futuros maestros y profesores mitos que hace décadas que las evidencias han desterrado, tales como los estilos de aprendizaje, el aprendizaje por descubrimiento o la existencia de habilidades complejas desligadas del conocimiento?

La principal crítica que puedo hacer a los planes de estudio del Grado en Educación Primaria de algunas universidades es que suelen tener una orientación excesivamente transversal y globalizadora, con asignaturas centradas en proyectos, contextos o integración de saberes. Este enfoque, aunque bien intencionado, no garantiza que se trabajen en profundidad los contenidos didácticos fundamentales, especialmente aquellos vinculados al aprendizaje inicial de la lectura, la escritura y las didácticas específicas.

Curiosamente, los procesos de adquisición del sistema alfabético y de la conciencia fonológica, así como la identificación y respuesta a las dificultades específicas del aprendizaje lector y escritor (como la dislexia o la disgrafía), se diluyen dentro de asignaturas de enfoque general, sin un tratamiento sistemático ni específico. Esta falta de especialización provoca que muchos futuros maestros carezcan de herramientas concretas y basadas en la evidencia para enseñar a leer y escribir desde una base cognitiva y lingüística sólida.

La formación pedagógica del profesorado de secundaria es otro cantar. La carga lectiva de las asignaturas de didáctica específica —ya sea de matemáticas, filosofía o educación física— es claramente insuficiente en los planes de estudio del Máster de Formación del Profesorado. En todo caso, resulta imprescindible fortalecer la conexión entre la investigación científica y la formación inicial, de modo que las decisiones educativas se fundamenten en evidencias contrastadas y no en teorías superadas o modas pedagógicas.

Ahora te voy a preguntar por el DUA, ya que has escrito bastante al respecto. En la actualidad este enfoque pedagógico es uno de los que más peso tienen en lo que comúnmente se engloba como “metodologías alternativas”. Tú eres muy crítico con él. ¿Nos podrías explicar por qué?

Creo que una norma no debería adoptar un paradigma pedagógico concreto, como ocurre con el DUA, porque eso limita la autonomía que la propia ley educativa reconoce. Comparto la intencionalidad inclusiva, pero me sorprende que la normativa mencione expresamente el Diseño Universal para el Aprendizaje y no otros modelos con más respaldo empírico, como la Respuesta a la Intervención (RTI). Vamos, que tenemos el DUA por decreto.

Además, el DUA parte de una idea atractiva, pero poco sustentada: que cada alumno aprende mejor si elige el formato que prefiere. Sin embargo, la evidencia no demuestra que esa libertad mejore los resultados, y su planteamiento está muy vinculado al mito de los estilos de aprendizaje, ya superado por la investigación.

También hay un componente práctico: aplicar el DUA implica una gran dependencia de la tecnología, como si la inclusión pasara por digitalizarlo todo. Y sabemos que el uso intensivo de pantallas no garantiza mejores aprendizajes, especialmente en etapas tempranas. Una cosa es utilizar la tecnología para que determinados alumnos superen barreras, y otra muy distinta convertirla en el medio principal para todos.

Por cierto, en una formación de las muchas que sobre DUA se hacen pude presenciar cómo el formador enseñó el DUA mediante la instrucción directa. Por cierto, de forma brillante.

La siguiente es una pregunta que suele acarrear mucha polémica. Ahí va: ¿Ha bajado el nivel educativo en los últimos años? ¿En qué datos te basas?

Depende de qué entendamos por “nivel”. Si miramos las tasas de titulación en la ESO, el porcentaje de alumnos que obtienen el título ha ido aumentando hasta situarse en torno al 81% a nivel nacional. Sin embargo, aunque más alumnos titulan, los resultados en comprensión lectora y matemáticas descienden...Y teniendo en cuenta que comprendemos lo que leemos a partir de lo que sabemos…

Como no aplicamos pruebas diagnósticas estatales periódicas que permitan analizar la evolución real del sistema, solo podemos recurrir a evaluaciones internacionales. En este sentido, el informe PISA 2022 muestra una caída clara tanto en matemáticas como en lectura, situando a España por debajo de la media de la OCDE y con retrocesos respecto a ediciones anteriores. Por su parte, las pruebas PIRLS, que evalúan la comprensión lectora en 4.º de primaria, confirman que esta tendencia se inicia ya en etapas tempranas.

Es decir, titulamos más, pero aprendemos menos. El reto no es solo que los alumnos lleguen al final del sistema, sino que lo hagan con los conocimientos que realmente necesitan.

¿Qué principales cambios y/o medidas se podrían realizar para mejorar nuestro sistema educativo? ¿Podrías señalar las tres o cuatro que veas más necesarias o urgentes?

La primera es clara y no depende de la política, sino del compromiso de los centros: enseñar bien a leer y a escribir. El déficit en estos aprendizajes básicos ensancha la brecha entre estudiantes. La investigación es contundente: una instrucción sistemática, explícita y basada en la evidencia en lectura y escritura tiene un impacto enorme en la equidad y el rendimiento futuro.

La segunda tiene que ver con los docentes, la pieza central del sistema educativo. La evidencia también es clara: los países con mejores resultados invierten en una formación inicial exigente, una formación continua de calidad y una selección rigurosa, además de ofrecer condiciones laborales que favorezcan la estabilidad y la colaboración.

La tercera medida pasa por reforzar la confianza en la escuela: la confianza entre familias, docentes, administración y sociedad. Cuando confiamos en la escuela, le damos margen para hacer bien su trabajo, sin sobrecargarla ni cambiar constantemente sus propósitos. No se trata de algo abstracto, sino de algo muy concreto: estabilidad normativa, menos burocracia y más tiempo para enseñar y colaborar. Solo así la escuela puede centrarse en lo esencial: garantizar que todos los alumnos aprendan. Al fin y al cabo, el verdadero derecho a la educación se produce en el aula.

¿Qué procedimiento debe seguir un docente para que ante una reclamación de notas de las familias y/o un recurso de alzada se respete su criterio profesional? ¿Es eso hoy posible con la LOMLOE y su paradigma evaluativo?

Lo primero es que el docente tenga un criterio profesional sólido y transparente, que garantice el derecho del alumno a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados con objetividad. Esto implica que desde el inicio del curso el profesor tenga claro su sistema de evaluación y calificación, y que este haya sido informado a estudiantes y familias: cómo se evaluarán los aprendizajes y cómo se traducirán en calificaciones.

Los famosos criterios de evaluación que establece la normativa son referentes para diseñar las actividades y valorar el progreso, pero no deberían convertirse en instrumentos directos de calificación. Esa confusión está en el origen de muchos conflictos.

La dificultad de la LOMLOE no radica tanto en la existencia de dichos criterios —que siempre los ha habido desde 1990—, sino en lo que dicen (o no dicen). Y ya que me preguntas por su paradigma evaluativo, invito a quien quiera entender cómo hemos llegado hasta aquí a leer “La evaluación prodigiosa”: una distopía… o quizá no tanto.

¿Qué parte de tu trabajo como inspector es la que más te gusta realizar? ¿Y la que te gusta menos?

Sin duda, con lo que más disfruto es con el trabajo codo a codo con los centros, colaborando con los equipos directivos y docentes en todo lo que contribuya a mejorar los aprendizajes. Es en ese diálogo profesional, basado en la confianza mutua y la cooperación, donde el papel de la inspección cobra verdadero sentido. Aprovecho para agradecer sinceramente a los centros con los que trabajo su implicación y la actitud abierta y colaborativa que demuestran cada día.

Lo que menos me gusta es la gestión de los conflictos que, aunque forman parte del trabajo, a veces desvían el foco de lo importante: ayudar a que las escuelas funcionen mejor y los alumnos aprendan más. Intento afrontarlos siempre con serenidad y equidad, pero reconozco que preferiría que nuestra energía pudiera dedicarse por completo a la mejora educativa.

¿Tienes algún proyecto cercano importante que te gustaría compartir con nosotros?

Sí, en noviembre la revista Supervisión 21 publicará en abierto el artículo “Pensar con papel y lápiz”, en el que trato de ordenar las principales aportaciones de la investigación a la enseñanza de la escritura. Agradezco mucho a la revista que lo haya aceptado —¡a pesar de que es un poco largo!—, pero espero que resulte útil para todos los profesionales: tanto para las maestras y maestros que enseñan a escribir, como para quienes quieren usar la escritura como herramienta para pensar y aprender mejor. Ah, y también abordo el tema de la inteligencia artificial, que, hablando de escritura, ¡no podía faltar!

Por otra parte, sobre lectura se ha investigado mucho, pero quizás no tanto sobre escritura. Así que un grupo de docentes (que incluye algunos inspectores también) quisiéramos poner nuestro granito de arena y estamos investigando qué tipo de letra favorece mejor la legibilidad y velocidad, ¿la ligada o la de imprenta? El estudio es longitudinal, así que, si quieres, nos emplazamos a octubre del 2027 para compartir los resultados.

Haciendo un poco de evaluación, puesto que ya sabes que el cuerpo de inspectores recibe muchas críticas: ¿qué aspectos piensas se pueden corregir o mejorar?

Los inspectores de educación somos docentes, y nuestra razón de ser como cuerpo profesional es mejorar el sistema educativo. Creo sinceramente que la inspección tiene un gran potencial para lograrlo a través del asesoramiento, evaluación y supervisión. En Baleares, que es donde trabajo, este curso hemos planificado una actuación prioritaria centrada en la enseñanza inicial de la lectura, la escritura y las matemáticas. Para ello, promoveremos el intercambio de buenas prácticas entre escuelas y el debate pedagógico sobre su enseñanza eficaz, facilitaremos instrumentos para evaluar estos aprendizajes esenciales y asesoraremos a los centros en la toma de decisiones a partir de los resultados.

A mi modo de ver, este es el camino: una inspección cercana, colaborativa y orientada a la mejora real de los aprendizajes, más que al control administrativo, que también debe existir, pero siempre al servicio de una finalidad más alta: garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los alumnos.

¿Crees que tenemos un sistema educativo que ofrezca verdadera igualdad de oportunidades cuando se concreta en el aula? ¿Qué opinas sobre la inclusión que se está aplicando en los centros educativos?

En mi opinión, enseñar bien a leer y a escribir es la política de inclusión más eficaz que existe. De los datos del Ministerio de Educación se deduce que tres de cada cuatro necesidades de apoyo educativo están relacionadas con dificultades en lectura y escritura, especialmente en los primeros años. Y la evidencia científica es clara: los niveles de lectura y escritura condicionan todo el éxito escolar posterior.

Cada etapa debe asumir la responsabilidad de los aprendizajes que le corresponden, porque, en caso contrario, estamos agravando dificultades latentes o, peor aún, generando futuras necesidades educativas. Además, como la investigación confirma que el contexto en el que se nace y se crece influye en el aprendizaje, resulta imprescindible una enseñanza temprana, sistemática y bien orientada de la lectura y la escritura, capaz de compensar las desigualdades de origen. Cuando las dificultades no se detectan ni se interviene a tiempo, acaban convirtiéndose en un factor de riesgo educativo y social.

Por otro lado, la verdadera inclusión requiere recursos especializados suficientes. Es fundamental que los alumnos con necesidades educativas especiales cuenten con el apoyo profesional y material necesario para ser atendidos, siempre que sea posible, en centros ordinarios, garantizando su aprendizaje y participación real.

Cada minuto cuenta, y sabemos qué funciona: evaluación temprana, intervención inmediata y enseñanza eficaz.

¿Crees que es necesario un currículo común para todas las CCAA?

En realidad, no veo necesario un currículo único, sino que bastaría con que las enseñanzas mínimas fueran claras y coherentes en todo el territorio. En un estado descentralizado como el nuestro, con particularidades lingüísticas y culturales, es lógico y positivo que las comunidades autónomas completen sus currículos escolares.

Ahora bien, eso no debería excluir la realización de evaluaciones diagnósticas comunes sobre las enseñanzas que compartimos, para poder valorar si los sucesivos cambios legislativos impactan realmente en el aprendizaje y detectar qué aspectos deben corregirse o mejorarse.

A los que formamos la Asociación OCRE nos gustaría conocer tu opinión sobre lo que es para ti OCRE, lo que puede suponer, pero también que nos indicaras los aspectos sobre los que podemos seguir mejorando.

OCRE es un espacio de reflexión sobre la educación que reúne a todos aquellos, docentes y no docentes, que compartimos una convicción: que una escuela equitativa y de calidad, capaz de ofrecer conocimientos y cultura a todos los alumnos, con independencia de su origen, es la base de una verdadera democracia.

Somos muchos, y cada vez más, procedentes de distintas etapas, enseñanzas y comunidades autónomas, con ideologías diversas pero un propósito común: alcanzar la mejor educación posible.

¿Mejorar? Quizás lo más importante sea no perder nunca de vista para qué estamos aquí. No lo hemos hecho hasta ahora, y esa coherencia es precisamente nuestra fuerza.

Y permitidme añadir algo personal: la presidenta es una maravillosa persona que nos inspira a todos con su empuje, su educación, su extraordinario compromiso y su buen hacer, siempre. Gracias, Irene.

¿Te gustaría añadir cualquier otra cuestión?

Permitidme desearos que disfrutéis del congreso que estáis a punto de celebrar en Sevilla los días 24 y 25 de octubre, en el que tendré el privilegio de moderar una mesa de debate. Os felicito por el magnífico programa que habéis organizado y por reunir a tantos grandes profesionales. ¡Ya estoy deseando compartir esta experiencia! Será, sin duda, una gran oportunidad para pensar la educación y dialogar sobre aquello que nos apasiona y nos preocupa a partes iguales.

¡Recuperemos la educación como ascensor social!

¡Suerte y muchísimo éxito!